京都市伏見区の醍醐寺を総本山とする真言宗のひとつ。

弘法大師を宗祖と仰ぎ、理源大師・聖宝を開祖とする。

本派成立の起源は、弘法大師の実弟・真雅僧正の弟子である理源大師・聖宝が874年笠取山に自ら彫った准胝観音と如意輪観音を庵に安置し、醍醐天皇の帰依を受け、勅令によって薬師堂、五大堂などの諸堂を建立しながら醍醐寺を開創したことに始まる。以降、醍醐寺は小野流と呼ばれる法流を中心とした法流本山として、祈りの伝承を現在に受け継いでいる。

傍ら修験道の曩祖・神変大菩薩の霊異秘訣を相承し、永らく途絶えていた大峯山入峰修行を再開して修験道を再興し、山岳修行とともに諸仏教を納めて、修験道と密教法流を確立した。現在でも醍醐寺、真言宗醍醐派の寺院・教会は、聖宝の残した「実修実証~入りて学び出でて行なう」を教えのもととして、真言宗本宗と修験道を学び、実践している。

1879年(明治12)、明治政府による教王護国寺(東寺)を中心とした真言宗一管長制度により、大本山に列した。

その後1900年(明治33)、真言宗醍醐派として独立。

また、修験道の本山としては、江戸時代になってから真言宗系修験道を統括していたが、明治政府による修験寺院の廃止が決定されると、醍醐寺内に恵印部を設けて、全国の修験道行者の受け皿として修験寺院を統制した。

1919年(大正8)、恵印部を廃し、修験寺院を真言宗醍醐派末寺にした。

1941年(昭和16)、古義・新義真言宗は政府の政策によって合同され大真言宗となるが、1946年(昭和21)に真言宗醍醐派として独立して現在に至っている。

現在、真言宗醍醐派宗務本庁では、

①「宗教法人の正しい理解と運営」

②「人間自身を尊重した、命の尊厳、死者の尊厳」

③「祈りの実践」

この三つの柱を中心として活動しています。

特に、寺院・教会の公益性を高めることに力を入れており、地域のニーズにいかに応えていくのかということを考え、全国の末寺・教会に「あなたのお話をお聞きします」というプレートを配布しております。

また、「五大力さん」の布教宣揚にも力を入れており、様々な活動を始めています。

新年あけましておめでとうございます。

皆々様に於かれましては、希望に満ちた新しい年をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。

今年は「丙午」の年。

活発、行動力、社交的という午年の持つエネルギーがさらに助長され、新しい挑戦や展開を迎える縁起の良い年とされています。

この良き年の年頭に立って、わが宗団は着実に変革を進めていかねばならないと考えております。

その第一として、「宗制・宗規」の改正については、昨年一年幾多の機会を通し、多くの教師の皆様に理解が深まりつつあるように受け止めております。

現在は改正の本丸とも言うべき「醍醐寺規則」についての意見交換がなされているところです。

今年も着実に歩を進めて参ります。

先の醍醐寺開創千百五十年の記念事業である「法流の杜」につきましては、行政とのやり取りの中で再三の設計の変更をし、ようやく昨夏に着工、既に抜根は完了しており、園路整備がなされ、現在、水道と排水工事を行っております。

その後、寒い時期に植栽を行って参ります。

植栽は、手前は桜を中心にし、奥は常緑樹で覆われます。鹿から植栽を守る必要があり、門や柵も策定済みであります。

一方、杜の向かい側の無量光院跡に関しては池の活用を視野に埋蔵文化財の調査を受け入れることも視野に入れて検討いたしております。

法流本山として、所謂「伝法所」の必要性を強く感じ、また、かねてより宗会などにおいてもその要望をいただいておりました。

今般ようやく発足いたしました。

所長は浦郷宜右教学部長が勤めます。この伝法所は、基本的に三宝院憲深方および修験道が中心となることは申すまでもありませんが、その理解のためには幅広く他流を知ることが、その理解を深めることに他なりません。

そのために伝法所のスタッフは、所長、副所長を含め数人で構成しますが、様々な教えを頂く外部の諸大徳の先生方を顧問としてお願いし、ご了承を頂いております。

ご快諾頂いた先生方にはこの場をお借りして御礼を申し上げます。この伝法所の一つの特徴は、オンラインを活用して遠方の教師の方々にも参加いただけるよう配慮していく点であります。去る十二月八日に発足法要を行い、いよいよ今年から実働に入って参ります。

今年も醍醐寺は大原執行長を中心に活発な行動力をもって発展して参りますのでご期待ください。

最後となりましたが、今年が皆様にとって素晴らしい年となりますことを心からお祈り申し上げます。

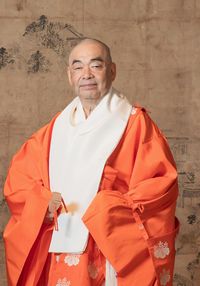

真言宗醍醐派管長 壁瀬宥雅

真言宗醍醐派宗務本庁事務は、令和7年12月28日(日)~令和8年1月5日(月)まで閉庁となります。本庁事務の電話対応、事務処理は行いませんのでお急ぎの要件はお早めにお願い致します。

2025/12/29付で寺院・教会名簿を更新しました。

令和7年11月25日(火)、26日(水)で五等吹螺師から一等吹螺師までの検定を実施します。検定時間は午後1時から午後5時までを予定しています。詳細はこちらをご覧ください。https://saipon.jp/h/daigokyougaku/horagai

10月11日~15日の期間で開催予定であった修験伝法教校は、山内事情のため12月5日(木)~9日(月)へ延期となりました。

謹んでお詫び申し上げます。

文化庁主催による「令和6年度・宗教法人実務研修会」が、9月以降に各地区で開催が予定されております。

お申し込みは、開催県へお問い合わせください。

文化庁:令和6年度・宗教法人実務研修会の詳細は次のリンクからご確認ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93903801.html

令和6年10月1日(火)、2日から3年に亘り教学研修会として、伝授阿闍梨に児玉義隆種智院大学副学長・教授、真言宗智山派永福寺住職をお迎えして「梵字悉曇伝授・悉曇灌頂・許可灌頂」が開催されます。詳細、お申し込みはこちらのリンクからお願いします。https://spn-apr.com/h/daigokyougaku/

令和6年5月30日、1月22日に入山式を終えた壁瀬宥雅醍醐寺第104世座主、大本山三寳院第53世門跡、真言宗醍醐派第12代管長の晋山式が金堂で行われます。伽藍、三寳院ともに通常拝観ですが、三寳院特別拝観について制限がある時間帯、エリアがございますので、詳細が決まり次第お伝えいたします。

多くの方に御弔問頂き、供花、弔電を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。12月17日の本葬におきましては、改めてご案内申し上げます。

令和5年12月11日に寺庭のつどいと教学研修会が開催されます。

10:00集合、10:15より護摩参座、11:00より宗務総長による法話、11:45より総務部長による法話

13:30より鷲尾龍華石山寺座主による特別講演が行われます。https://spn-apr.com/h/daigokyougaku/

令和5年10月21日、弘法大師御誕生1250年慶讃法要が以下の日程で行われます。

日時:令和5年10月21日(土)

慶讃法要は 午前10時から金堂

柴燈護摩法要は 午後2時から柴燈護摩道場で行われます。

弘法大師御誕生1250年慶讃並びに真言宗立教1200年を記念して、国宝・五重塔の内部を公開致します。初層壁画には日本最古といわれる弘法大師障壁画(国宝)や両部曼陀羅が描かれています。また、特別限定ご朱印もご用意しております・